Lors d’une interview dimanche 6 juillet dernier, Mathilde Panot, présidente du groupe LFI-NFP à l’Assemblée Nationale, a déclaré sur le plateau de BFM TV être favorable au désarmement des policiers municipaux, ainsi qu’à la suppression des caméras de surveillance. Cette déclaration a provoqué une tempête sous casque dans les mairies de droite… RN, LR, et Macronie hurlent d’une même voix.

Deux polices pour deux rôles distincts

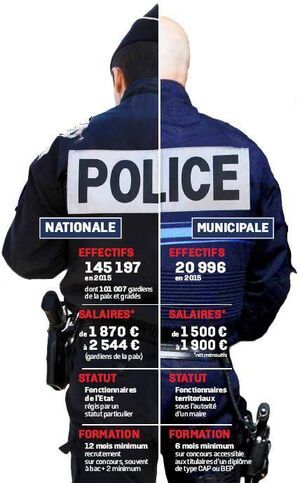

Le rôle des policiers municipaux est différent de celui de la police nationale. Alors que cette dernière est en première ligne face au grand banditisme, aux attentats terroristes, et à la criminalité organisée, les policiers nationaux sont placés sous l’autorité du ministre de l’Intérieur.

Les policiers municipaux eux, sont sous l’égide du maire. Dotés essentiellement d’armes non-létales (matraques, gaz…), ils sont chargés d’assurer le bon ordre, la salubrité et la tranquillité publiques, et l’application des arrêtés municipaux ; le relevé des infractions routières, de la voirie, et entre autres du code de l’urbanisme.

Cette distinction entre nos deux polices est fondamentale, et pointe deux visions de la sûreté, et du rôle de l’État. À la France insoumise, nous ne voulons pas une police du maire, nous voulons une police républicaine.

➡️ Armer la police municipale revient à accepter le renoncement de l’État à assumer sa mission régalienne. C’est la responsabilité de l’État, qui s’exerce notamment à travers la police nationale, de garantir le droit à la sûreté : droit « naturel et imprescriptible » inscrit à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Ce transfert de responsabilité est d’autant plus inacceptable que le Gouvernement étrangle financièrement les collectivités. Le budget des petites villes ne peut pas financer une police armée, formée, et efficace. La sûreté ne peut être un droit à géométrie variable selon que les citoyens vivent dans une commune riche ou pauvre qui a les moyens de financer sa propre police.

En délocalisant la police, on prend le risque d’instituer une sécurité locale à géométrie variable, soumise aux intérêts politiques du maire plus qu’à l’intérêt général. Le rôle d’une mairie n’est pas de financer une police municipale armée mais d’ouvrir des places en crèche, de rénover des écoles et d’instaurer la cantine gratuite !

Une violence pour les agents et les habitants

Armer la police municipale est dangereux pour les agents et la population. Car armer la police municipale revient à lui faire assumer des missions de police nationale pour lesquelles elle n’est ni formée, ni équipée ; cela place les agents dans des situations de risque grave pour leur intégrité physique ; et cela augmente le risque de bavures et d’usage disproportionné de la force.

Les policiers municipaux ne sont pas chargés du maintien de l’ordre : leur mission porte sur la tranquillité publique, la prévention et la proximité. Pourtant, on leur confie progressivement des tâches qui relèvent de la police nationale, sans la moindre compensation. Leurs salaires restent inférieurs, leurs moyens limités, et leurs formations inégales. Si l’on veut leur confier davantage de responsabilités, alors il faut en tirer les conséquences : une reconnaissance statutaire, une revalorisation salariale et une formation continue à la hauteur. Faute de quoi, on se contente de les armer à moindre coût, au mépris de leur sécurité, de leur mission, et de la cohérence du service public.

Doter des agents municipaux d’armes létales sans formation approfondie, sans évaluation régulière, et sans encadrement rigoureux expose à des erreurs tragiques. Une seule bavure peut briser une vie, détruire la relation avec les habitants, et raviver des tensions durables. Le désarmement est un choix de prudence démocratique : moins de risques, moins de violence, plus de cohésion.

Armer la police municipale c’est créer la confusion avec les tâches de la police nationale. Et en réalité, c’est sous-traiter pour moins cher le travail de PN, une économie sur le dos des agents et des usagers, ainsi qu’un désengagement de l’État au détriment des finances des villes.

Une inefficacité sécuritaire

La sécurité, ce n’est pas que la répression. C’est aussi la sûreté, garante des libertés publiques contre l’arbitraire, la prévention, la présence humaine et la justice sociale. D’autres modèles existent, plus efficaces, plus sûrs, plus humains : l’exemple de Londres démontre qu’une police non armée peut assurer la sécurité ! Dans la capitale britannique, les agents de police ne portent pas d’armes à feu en service régulier, seules des unités spéciales sont habilitées à intervenir dans des situations extrêmes. Au Royaume-Uni, seulement 5% des effectifs de police sont armés ! Cette organisation repose sur une logique de désescalade, de dialogue, et de légitimité : les policiers agissent d’abord comme des médiateurs de proximité. Résultat : moins de violences, moins de tensions, plus de confiance.

Le bilan de Macron est catastrophique en matière de maintien de l’ordre. Des personnes ont été mutilées lors des manifestations à cause d’un usage disproportionné de la force : mains arrachées, yeux crevés… ; un nombre record de personnes tuées pour refus d’obtempérer (15 personnes tuées par balle depuis 2017) ; et la France a été condamnée par la CEDH pour contrôles d’identité discriminatoires.

Comme d’autres, la Maire de Montgeron, soutien du Ministre de l’Intérieur mais également de Nicolas Sarkozy, tous issus du même parti politique, pratique une fuite en avant sécuritaire et n’a pas de leçon à donner en termes de maintien de l’ordre. Pour rappel, Nicolas Sarkozy a supprimé la police de proximité et 10 000 postes de policiers nationaux. A l’inverse, nous défendons une doctrine de police sur un triptyque « prévention, dissuasion, sanction » et fondée sur la désescalade, qui privilégie la prévention des conflits plutôt que leur aggravation.

➡️ Concernant la vidéosurveillance : c’est une illusion coûteuse, inefficace et dangereuse pour nos libertés. Depuis plus de vingt ans, les gouvernements successifs et de nombreuses municipalités misent sur la multiplication des caméras de vidéoprotection pour répondre aux inquiétudes sécuritaires. Pourtant, les études indépendantes et les rapports publics sont formels : ce dispositif n’a pas démontré son efficacité, ni pour prévenir les infractions, ni pour les élucider. Contrairement à la rhétorique sécuritaire souvent avancée, la vidéoprotection ne fait pas baisser la criminalité. Elle mobilise des budgets considérables au détriment de solutions humaines et préventives, sans apporter de bénéfices tangibles à la population. L’effet escompté de dissuasion n’est tout simplement pas démontré : dans les villes les plus équipées comme Paris, Lyon, Marseille, les agressions, vols ou trafics perdurent. En réalité, les auteurs d’infractions adaptent leur comportement en se déplaçant hors champ, en se dissimulant ou en agissant plus rapidement : c’est ce qu’on appelle l’effet de déplacement.

La Cour des comptes l’évoque dans un rapport de 2020, il n’existe « aucune corrélation solide entre le nombre de caméras installées et l’évolution du niveau de délinquance » ; « L’apport de la vidéoprotection aux enquêtes reste très marginal ». Ainsi, la promesse d’une vidéoprotection utile à la police judiciaire est largement surévaluée. Entre 1 % et 3 % seulement des enquêtes abouties le sont grâce à l’exploitation des images de caméras publiques. Même lorsqu’un incident est filmé, plus d’une image sur deux est inutilisable : qualité trop basse, éclairage insuffisant, angle mal orienté, ou données effacées trop rapidement. Or, pour qu’une image soit recevable en justice, elle doit être nette, horodatée, non altérée — ce qui est rarement le cas avec les équipements actuels. La Cour des comptes estime que “plus de 50 % des images transmises à la justice sont inexploitables”.

Surtout, cette inefficacité est extrêmement chère ! Chaque caméra coûte en moyenne 30 000 à 35 000 euros à l’achat, auxquels s’ajoutent les frais de maintenance, de stockage, de personnel technique et de mise aux normes CNIL. À l’échelle d’une ville, cela représente des millions d’euros investis dans un outil inefficace, au lieu de financer des médiateurs, des éducateurs de rue, ou des agents de tranquillité. La vidéoprotection dans sa forme actuelle ne protège pas, ne dissuade pas, n’élucide presque rien. Elle ne remplace pas une présence humaine, ni le lien de confiance entre population et acteurs de la sécurité. Elle rassure les élus… mais pas les faits.

Dans un contexte de rareté budgétaire, persister dans cette politique relève d’une fuite en avant technologique, inefficace et coûteuse.

Notre projet : une police de proximité intégrée à la vie locale

Nous proposons une police municipale, sans armes létales, qui peut jouer le rôle de police de proximité, réimplantée dans les quartiers, formée à la médiation, au dialogue et à la désescalade. Une police qui connaît les habitants et les tissus locaux. Pas une police de la confrontation ou du tout-répressif : présence humaine, connaissance du terrain, lien avec les habitants. Ce que nous disons est très clair : les polices municipales armées devraient être réintégrées au sein de la police nationale et redéployées sous la forme de police de proximité.

Les techniques de gestion non violente, comme l’écoute active, la maîtrise émotionnelle ou les postures de désamorçage, sont largement éprouvées ailleurs, comme dans les pays nordiques. Elles permettent d’apaiser les conflits sans recourir à la force. Les policiers municipaux, en première ligne au quotidien, doivent être formés à ces pratiques plutôt qu’à l’usage d’armes. Cela renforce leur rôle de service public au lieu d’en faire des figures d’affrontement. Si nous utilisons nos moyens pour former à la désescalade plutôt qu’à l’armement, nous sommes tous et toutes gagnants ! Des exemples illustrent l’efficacité de ce modèle, comme à Detroit et à San Francisco, où le déploiement d’une police de proximité (non armée) a permis de réduire de moitié la criminalité et de 80% le trafic de drogue. À Faches-Thumesnil, où le maire est LFI, le nombre de cambriolages a baissé de 28%, les vols avec violence de 65%, et ceux d’automobiles de 27%.

La sécurité et la sûreté ne s’obtiennent pas par une politique répressive. Il est urgent et nécessaire de faire de la prévention mais aussi de lutter contre les inégalités sociales, car ce sont elles qui sont les premières à créer les dérives que nous connaissons actuellement. Oui, la tranquillité publique passe aussi par des politiques sociales fortes, comme garantir à tous et toutes l’accès à un logement digne, une école présente et soutenue, des services publics accessibles, des associations, des médiateurs et des clubs de prévention, avec des éducateurs spécialisés… Il est temps de tout revoir pour garantir le droit de toutes et tous à vivre en paix et en sécurité.